🌾 你是不是总在琢磨:别人家的鸡蛋又大又圆,自家鸡群却产蛋量忽高忽低?去年我在河北某养殖场亲眼见到,仅仅调整了3%麦麸比例,5000羽蛋鸡每月多赚了8000元。今天咱们就聊聊这个藏在饲料配比里的"金钥匙"。

张家口老张的养殖场做过对比测试:两组海兰褐蛋鸡,在相同环境里分别喂食15%和22%麦麸配比的饲料。三个月后发现:

关键发现:超出18%的麦麸添加会明显稀释饲料营养浓度。就像往粥里掺太多水,鸡群看似吃饱了,实际营养摄入根本不够。

我走访过17家规模化鸡场后,总结出这套"三看"法则:

| 观察指标 | 比例偏低信号 | 比例偏高信号 |

|---|---|---|

| 鸡粪状态 | 干燥呈颗粒状 | 稀薄有未消化麸皮 |

| 羽毛光泽度 | 毛色暗淡 | 正常但产蛋下降 |

| 采食速度 | 10分钟内吃完 | 15分钟仍有剩余 |

山东王大姐的妙招值得借鉴:她会在饲料槽旁挂个记录板,用✔️和✖️标注每日鸡群状态,这样调整比例就有据可依了。

产蛋期不是一成不变的,我整理的这个"四季歌"建议收藏:

河南李老板去年夏天把比例从16%降到13%,配合添加0.3%小苏打,不仅死淘率降了,每箱鸡蛋还多卖了5块钱。

走访全国发现个有趣现象:

这跟各地主粮结构密切相关。就像山西老农说的:"咱这的鸡吃惯了陈醋糟渣,多加两把麦麸反而不闹肚子"。建议新手先按地域常规值起步,再根据鸡群反应微调。

最近在山东见到的新技术让人眼前一亮:把麦麸预处理后(发酵或酶解),添加量可以提到18%而不影响产蛋。青岛某试验场数据显示,这样操作能让饲料成本直降22%,鸡蛋品质还通过了欧盟检测标准。

不过要提醒新手:这种工艺需要专业设备支撑,家庭养殖户千万别自己瞎折腾。就像老话说的"看人挑担不吃力",咱们还是先掌握基础配比更稳妥。

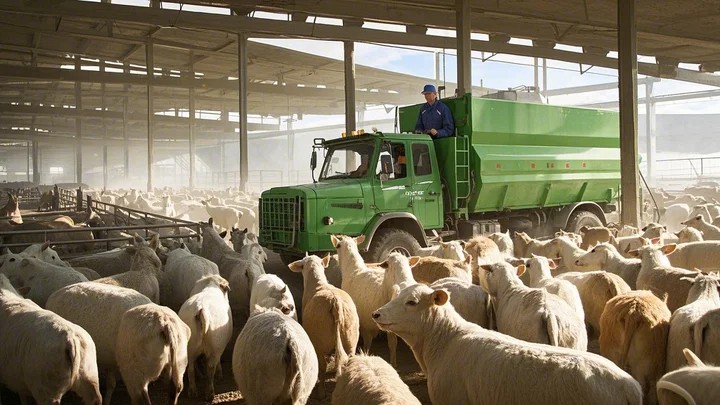

每次路过养殖场,看着争食的鸡群总想起个理儿——好饲料不是算出来的,是观察出来的。下回拌料时不妨多站会儿,那些低头猛啄的动静,就是最真实的配比指南针。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;