通过高温高压(105-120℃、3-10MPa)处理,膨化技术使淀粉糊化度达95%以上,蛋白质溶解度提升至78%-82%,形成多孔结构提升消化率。试验数据显示,仔猪对全膨化玉米的干物质消化率提高20%以上,料肉比降低8%-12%。这种物理改性带来三重突破:

膨化饲料与传统饲料关键指标对比

| 维度 | 膨化饲料 | 普通饲料 |

|---|---|---|

| 淀粉利用率 | 95%+(糊化状态) | 50%-70%(颗粒状态) |

| 蛋白质吸收率 | 提升15%-20% | 基础水平 |

| 维生素保留率 | 90%(控温条件下) | 未处理(自然损耗) |

| 吨均生产成本 | 高23% | 基础成本 |

疑问1:生长性能提升是否可持续?

规模化试验证明:28日龄断奶仔猪成活率98.78%,日增重提高10%-15%。某万头猪场数据显示,全膨化料饲喂使育肥周期缩短7-10天,每头猪综合增收21元。

疑问2:环保价值是否被高估?

通过降低尿液氮排放(减少20%-30%)和粪污处理成本,年出栏5000头的猪场可年节省环保开支3-5万元。膨化工艺同步减少饲料生产中的CO₂排放(每吨省1.2kg燃油)。

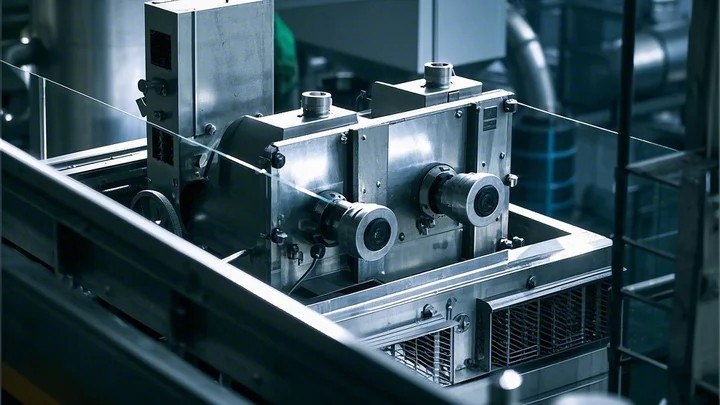

疑问3:设备投资是否划算?

国产膨化设备成本较进口机型低40%,且占据60%市场份额。设备回本周期约2年,适合年出栏5000头以上的集约化猪场。

1. 生长阶段精准匹配

2. 营养损耗补偿方案

3. 成本效益动态模型

| 猪场规模 | 膨化料使用比例 | 年综合增收 |

|---|---|---|

| 5000头以下 | 30%-50% | 8-12万元 |

| 5000-10000头 | 60%-80% | 18-25万元 |

| 10000头以上 | 全阶段优化 | 40万元+ |

刚性需求场景:

谨慎使用场景:

膨化饲料本质上是用技术换效益的解决方案。对于存栏5000头以上的现代化猪场,建议将膨化料作为核心营养载体,特别是在教槽期和保育期;中小养殖户可采用关键阶段介入策略,在断奶应激期集中使用。随着国产设备产能提升(预计3年内成本再降15%-20%),这项技术将逐步从“高端选项”转变为“基础配置”。但需警惕盲目全膨化饲喂——阶段性精准应用+动态成本核算才是持续盈利的关键。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;