饲料氨基酸颗粒为何成为行业焦点?

饲料氨基酸颗粒是通过物理或生物工程技术将游离氨基酸固化成颗粒形态的新型饲料添加剂。与传统粉末状氨基酸相比,其核心优势体现在三方面:

- 稳定性提升:颗粒结构有效减少氨基酸在高温加工(如制粒、膨化)中的热损失,试验数据显示颗粒化处理可使赖氨酸保留率提高12%-18%

- 精准缓释:通过包埋技术实现肠道靶向释放,使氨基酸吸收效率提高20%-35%

- 成本优化:微生物发酵+颗粒化集成工艺,使生产成本降低至传统工艺的63%

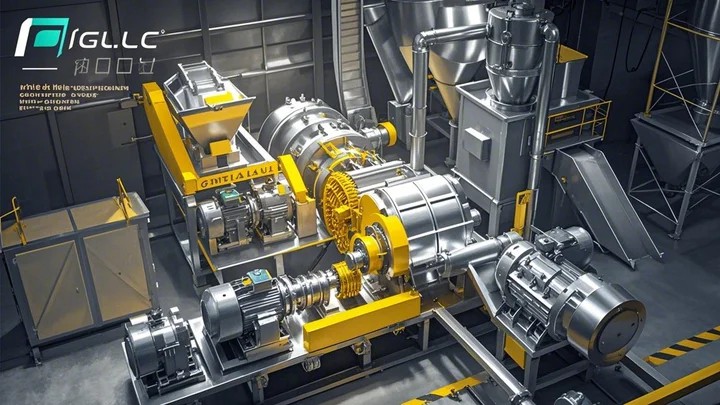

颗粒加工技术如何突破传统局限?

物理成型工艺对比

| 工艺类型 | 温度控制(℃) | 氨基酸保留率 | 投资成本(万元/吨) |

|---|

| 环模制粒 | 75-85 | 82%-85% | 120-150 |

| 挤压膨化 | 110-130 | 76%-80% | 200-280 |

| 冷压成型 | 45-55 | 89%-92% | 350-420 |

| (数据来源:2025年制粒工艺实证研究) | | | |

关键突破点:

- 低温包埋技术:采用玉米醇溶蛋白+海藻酸钠复合膜,使加工温度降至50℃以下

- 菌酶协同处理:发酵菌体与酶制剂协同作用,颗粒成型时间缩短40%

- 智能水分控制:通过微波传感技术将物料含水率精准控制在12.5%±0.3%

哪些场景急需颗粒化解决方案?

仔猪断奶期:

- 添加0.3%谷氨酰胺颗粒,腹泻率降低42%,日均增重提高18%

- 苏氨酸颗粒与结晶品的料肉比对比:2.65 vs 3.02

水产养殖:

- 微胶囊蛋氨酸颗粒在水中的24小时溶失率仅7.2%,较传统产品降低63%

- 石斑鱼饲料中添加1.2%缬氨酸颗粒,肌肉胶原蛋白含量提升22%

反刍动物:

- 过瘤胃赖氨酸颗粒使泌乳牛乳蛋白率从3.12%提升至3.35%

- 菌体蛋白颗粒替代50%豆粕时,肉牛日增重差异不显著(P>0.05)

技术演进方向与产业痛点

三大发展趋势:

- 微生物合成技术:谷氨酸棒状杆菌工程菌株使L-精氨酸产量突破92.5g/L

- 功能性复合颗粒:色氨酸+益生菌颗粒可使母猪产仔数增加1.2头/胎

- 智能化生产系统:AI视觉质检使颗粒破损率从3.7%降至0.8%

现存挑战:

- 菌酶协同发酵颗粒的专利壁垒高达900余项,核心菌株保护严密

- 冷压成型设备投资成本是传统工艺的2.8倍,制约中小企业应用

- 高温高湿环境下颗粒结块率仍达12%-15%

从产业实践看,饲料氨基酸颗粒正在重塑动物营养体系。未来五年,微生物合成技术与精准营养配方的结合,或将催生新一代智能缓释颗粒——不仅能根据动物生理阶段调控氨基酸释放曲线,还能通过肠道菌群代谢产生功能性活性物质。这种技术融合,正是破解蛋白质资源瓶颈的关键钥匙。