河北养殖户老周去年把牛棚里的干草全换成了精饲料,结果3个月后牛群集体瘫软。技术员小王翻着账本直摇头:"省下的饲料钱还不够付医药费!"这场价值28万元的惨痛教训,揭开养殖业最激烈的争议——精饲料和粗饲料到底该怎么选?

核心问题:为什么越来越多人尝试全精料喂养?

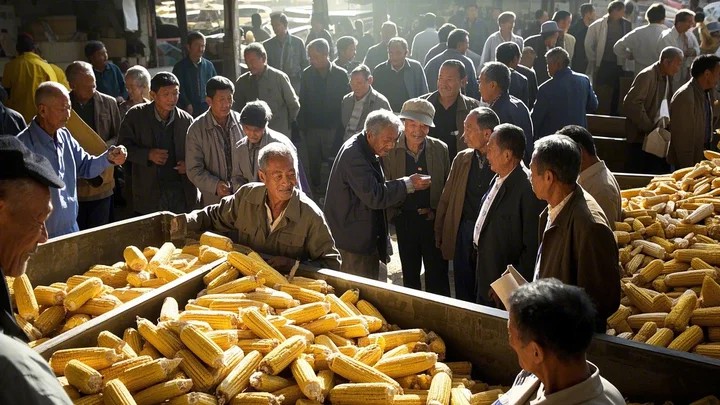

内蒙古某牧场的对比试验给出答案:使用玉米+豆粕配方替代60%苜蓿干草,肉牛日增重从1.1kg飙到1.7kg,出栏周期缩短45天。支撑这种改变的三组数据:

但广西某牛场的反面案例敲响警钟:全精料组虽日增重达1.8kg,但蹄叶炎发生率91%,治疗费吃掉全部利润。这揭示替代方案的本质矛盾:效率提升与风险累积的赛跑。

①菌酶素动态平衡系统

添加0.15%复合菌剂(乳酸菌+芽孢杆菌),配合0.05%纤维素酶,可使瘤胃pH值稳定在5.9-6.3安全区。山东试验显示,该方案下酸中毒发生率从67%降至11%,日增重保持1.5kg。

②分段式营养调控表

| 生长阶段 | 精粗比 | 缓冲剂配方 | 监测重点 |

|---|---|---|---|

| 育肥前期 | 50:50 | 0.3%小苏打 | 粪便成型度 |

| 育肥中期 | 70:30 | 0.8%氧化镁 | 反刍频率 |

| 育肥后期 | 85:15 | 1.5%酵母培养物 | 蹄部角质层厚度 |

③数字化预警机制

安装瘤胃液pH监测仪,设置三级响应:

看得见的收益:

看不见的代价:

内蒙古某牧场的数据印证:改用精饲料前6个月,每头牛净赚320元;第10个月爆发慢性酸中毒,单月亏损达41万元。这种"先甜后苦"的效益曲线,让很多新手栽跟头。

南京农业大学2025年研究显示:持续8个月的全精料饲喂会导致瘤胃乳头萎缩率83%,且45%损伤不可逆。这或许预示未来方向——保留15%-20%优质粗饲料(如燕麦草),通过微生物工程技术提升精料利用率,才是破解"增重-健康"悖论的正解。下次调整饲料配方时,你是选择孤注一掷的替代,还是构建动态平衡的饲喂生态?答案或许藏在牛羊反刍时规律咀嚼的节奏里。

作为从业十年的技术员,我认为完全替代是个伪命题。精饲料就像汽车涡轮增压器,能短时爆发动力,但长期全速运转必然损伤引擎。真正聪明的养殖户,会像老手控制油门那样,在精粗配比间找到属于自己的"经济转速"。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;