凌晨三点,山东某饲料厂的原料库里,采购经理老李盯着刚到的豆粕报价单直挠头——现货价格比期货足足贵了900元/吨。这种豆粕正基差现象,正在让全国23万家养殖场每年多支出47亿元。究竟什么力量在推高现货价格?我们扒开大豆压榨厂的账本,发现了四个关键推手。

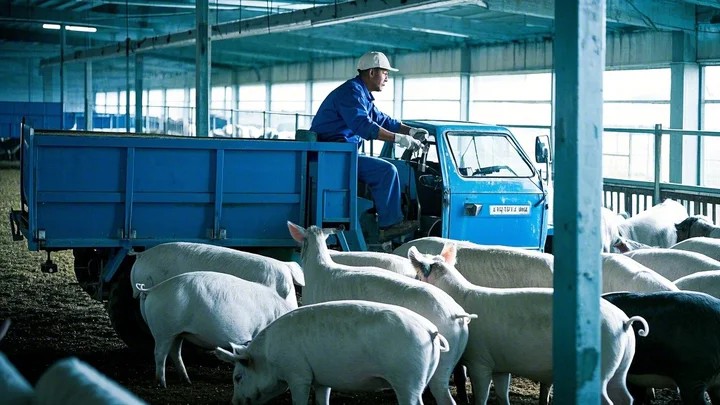

2025年春节后的疯狂场景最能说明问题:全国母猪存栏量同比激增18%,仔猪嗷嗷待哺催生饲料需求。此时南美大豆却因暴雨延迟到港,压榨厂开机率骤降34%,现货市场出现"抢豆粕"奇观。

供需失衡的三级传导:

江苏某万头猪场的案例很典型:2月采购豆粕成本同比增加28万元,被迫提前出栏300头生猪止损。

压榨厂的加工账本藏着基差秘密:

| 成本项 | 2025年12月 | 2025年2月 | 涨幅 |

|---|---|---|---|

| 美豆到港价 | 4800元/吨 | 5200元/吨 | 8.3% |

| 海运费用 | 120元/吨 | 210元/吨 | 75% |

| 压榨毛利 | 80元/吨 | -15元/吨 | / |

山东某压榨厂负责人透露:"现在每吨亏50元还得开工,就怕丢失客户渠道"。这种亏本保供行为,反而加剧了现货市场的紧张情绪。

豆粕市场有自己的"节气歌":

基差四季歌:

2025年2月10日的行情堪称经典:03合约涨停,05合约却冲高回落,3-5价差单日扩大80点。这种近强远弱格局,正是季节性力量的真实写照。

2025年底的转基因大豆审批延迟事件,让市场记忆犹新:

政策冲击波时间轴:

广东某贸易商算过细账:政策波动可使月均采购成本波动23%,相当于每头猪多吃3公斤饲料。

面对基差波动,河南某集团化猪场摸索出组合拳:

三维防御体系:

该场2025年一季度饲料成本反而同比下降7%,印证了"波动中藏有机会"的市场规律。

看着期货盘面跳动的数字,突然明白:豆粕正基差本质是现货与期货的时间博弈。当我们将采购计划精确到周、配方调整细化到区域、套保比例动态浮动,那些令人头痛的价差波动,反而能转化为降本利器。就像那位在基差1000点时果断套保的养殖户说的:"现在每吨豆粕的到货成本,早在三个月前就锁定了利润空间。"或许,驯服基差这头"野兽"的关键,在于我们是否愿意走出经验舒适区,用期货工具为经营装上安全气囊。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;