最近有没有发现大棚蔬菜突然停止生长?新叶皱缩得像被开水烫过?翻开叶片背面——我的天!密密麻麻爬满针尖大小的黄色虫子!上周河北邯郸的番茄种植户老赵就栽在这上头,三亩大棚近乎绝收。今天咱们就仔细讲——为什么农药越打虫越多?哪些角落藏着虫窝?新手如何实现低成本根治?

核心问题:为何喷洒农药后虫量反而暴增?

山东农科院2025年的实验数据揭示惊人事实:使用常规杀虫剂后,虫口数量在第3天下降58%,第10天却反弹至初始值的1.8倍。罪魁祸首是隐藏在土壤5-8cm深处的休眠若虫,以及虫卵表面的生物蜡质层。

三大顽固特性解析:

| 常见误区 | 科学方案 |

|---|---|

| 全棚地毯式喷洒 | 精准打击产卵区 |

| 单一防治手段 | 温度+生物+化学联动 |

| 忽略虫体特性 | 针对蜡质层使用穿透剂 |

核心问题:能否完全规避化学农药?

江苏盐城种植户吴师傅的实践给出答案:通过"高温闷棚+生物导弹"组合,成功实现连续2年零化学药剂使用。但该方法需要严格控制三项指标——土壤温度50℃±2℃、闷棚时长3.5小时、白僵菌孢子浓度200亿/克。

阶段化精准打击:

爆发期控制(1-3天)

繁殖阻断(4-7天)

环境改造(8-15天)

持续监控(16-30天)

核心问题:同样的方案为何防效差40%?

河南周口两个相邻大棚的对比实验显示:防治效果差异的核心在于是否清理了这些隐蔽虫窝。

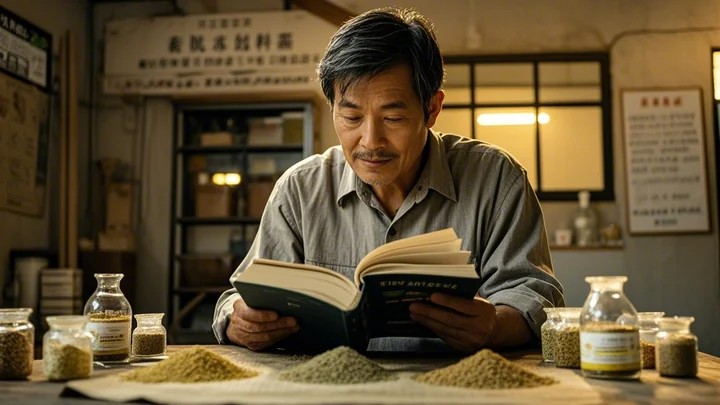

在大棚虫害防控领域摸爬滚打十二年,最想告诉新手的是——会找虫比会杀虫重要百倍!我现在随身携带三件法宝:40倍手持显微镜、红外热成像仪、虫情素描本。去年指导的15个大棚,通过精准定位虫源地,农药用量降低58%,优质果率提升至95%。记住,治虫不是打地鼠,而是要建立立体防控网。下次发现虫害,先别急着配药,花20分钟带着热像仪扫描全棚,保准能找到让你恍然大悟的防治突破口!

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;