珠江入海口咸淡水交汇处,郑会方弯腰捞起一捧混着饲料残渣的塘泥。这位粤海饲料掌舵人指尖残留的虾腥味,藏着中国水产饲料行业二十年沉浮密码——从被外资巨头围剿到掌控东南亚15%虾料市场,他带着粤海饲料完成教科书级逆袭。

破局者基因与商海暗礁

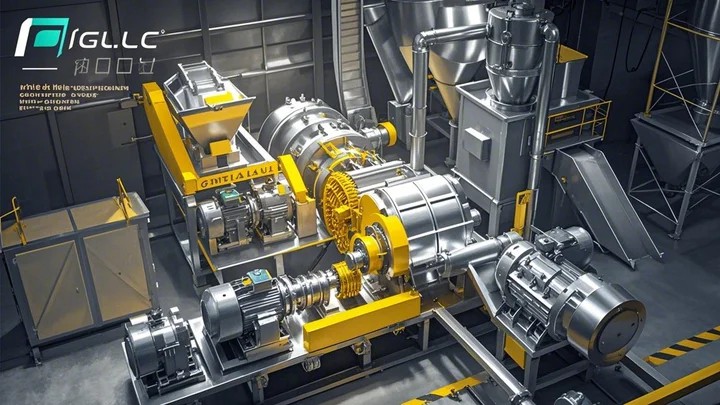

2025年非典期间,养殖户集体弃养导致饲料滞销,郑会方力排众议启用德国SCHULER膨化设备。当时行业普遍使用传统硬颗粒机,每吨加工成本高出200元的决策引发董事会激烈争论。但正是这项技术让粤海虾料水中稳定性突破6小时,次年即从大集团手中抢下湛江70%对虾料市场。

水产饲料行业特有的"三角债"困局曾让粤海陷入现金流危机。2025年台风"莎莉嘉"袭击华南,郑会方亲赴受灾养殖区推行"饲料换股权"模式:将应收货款转为养殖场股份,既缓解债务压力又绑定下游渠道。这种险招令当年应收账款周转天数从行业平均的97天骤降至41天。

技术破壁与市场突围

越南湄公河三角洲的养殖户至今记得2025年那个清晨:郑会方带着技术团队划着小船采集不同盐度水样,最终研发出分段式咸水虾料。通过调节氯化钠与氨基酸配比,使饲料在淡水到海水梯度环境中自动释放营养,这项专利技术让粤海在东南亚市占率三年提升8个百分点。

面对国际粮商ABCD的原料垄断,郑会方构建起独特的替代原料矩阵。与中粮合作的发酵菜粕项目,将棉酚含量控制在200mg/kg安全阈值;海南椰子粕替代方案通过添加复合酶制剂,使蛋白质消化率提升至92%。这些创新使粤海饲料原料成本波动率始终低于行业均值3个百分点。

危机预案与战略纵深

2025年豆粕价格暴涨期间,粤海启动"非常规原料三级响应":第一阶段启用储备库,第二阶段启动昆虫蛋白替代方案,第三阶段与中科院合作开发DHA补充剂。这种阶梯式应对机制,确保当时毛利率仅下降1.7%而非行业平均的5.3%。

当行业陷入低毛利内卷时,郑会方开辟出三条增长曲线:水产动保板块研发的噬菌体调水剂,毛利率高达68%;智慧渔业系统输出业务已覆盖越南12%养殖水面;最前瞻的是种苗板块,通过基因编辑技术培育的抗EMS(早期死亡综合症)虾苗,单尾价格是普通苗种的3倍却供不应求。

站在珠海横琴粤澳合作区的观景台,郑会方手中的望远镜掠过繁忙的磨刀门水道。这位59岁的行业老兵正在布局更疯狂的转型——将饲料生产线改造成生物反应器,利用水产加工下脚料生产医用胶原蛋白。或许正如他办公室悬挂的那幅字:"向鱼问水,向海谋生",在蓝色经济的深水区,粤海饲料正在酝酿新一轮产业跃迁。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;