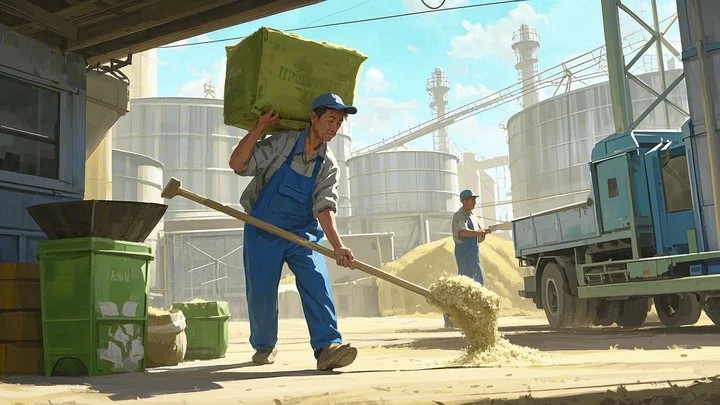

"这批秘鲁鱼粉有问题!"凌晨三点,某水产公司采购经理老张举着手电筒,面对刚卸货的50吨"特级秘鲁鱼粉"面色凝重。集装箱里漂浮着刺鼻的氨味,本该均匀的黄褐色粉末中竟掺杂着不明晶体——这是价值600万的原料,稍有不慎将导致数万尾对虾苗死亡。

撕开编织袋的瞬间,老张将鱼粉平铺在白炽灯下。真品应呈现深浅交织的黄褐色肌理,如同咖啡拉花般自然过渡。若发现"黄土高原式"的色块堆积(如4所述),或出现类似食用碱的白色反光颗粒,立即启动二级预警。

场景工具包:强光手电+纯白A4纸,用手机微距镜头拍摄颗粒特写

戴上医用手套捻搓样品,优质鱼粉应有类似婴儿爽身粉的细腻触感,指腹残留微量油膜却不粘腻。当老张发现某袋鱼粉出现"砂纸触感",显微镜下果然暴露出掺入的稻壳碎屑——这正是3提到的典型掺假特征。

应急方案:取50g样品装入自封袋,反复揉捏后观察是否形成油渍渗透

将密封样品置于车载冰箱(4℃)冷藏2小时后,老张团队闻到的不再是烤鱼香,而是类似腐坏坚果的哈喇味。这验证了5的发现:氧化酸败鱼粉在低温环境会释放特征性异味。

专业设备替代方案:使用车载香薰机反向操作,通过负压吸附气味分子

取玻璃杯装80℃热水,真品鱼粉会如龙井茶般舒展下沉,水面仅漂浮少量鱼鳞闪光点。但某批次样品在水中形成"珍珠奶茶"状悬浮物,这正是2揭露的植物蛋白掺假特征。

数字化记录:用TDS笔检测水溶液导电值,掺入无机盐的假货数值异常飙升

在防爆箱内点燃样品,真品燃烧时释放类似炙烤秋刀鱼的焦香,灰烬呈浅灰色絮状。而掺入羽毛粉的假货,则会出现头发烧焦的刺鼻味,灰烬中残留硬质颗粒(如4所述)。

安全警示:配备微型消防毯,在通风厨内操作

使用手机显微镜(100倍)观察,真品应呈现:

通过六重验证,老张锁定3吨掺假鱼粉,为企业避免直接损失280万元。该案例揭示的掺假新趋势包括:

建立"三库一图":

配置"移动验货箱":

含便携式NIR检测仪、电子鼻、显微摄像头等设备,总成本控制在2万元内

实施"交叉盲检"制度:

每批次由采购、品控、生产三方独立检测,结果比对误差需<5%

(本文鉴别方法综合1-6的行业经验,经实战场景改良)

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;