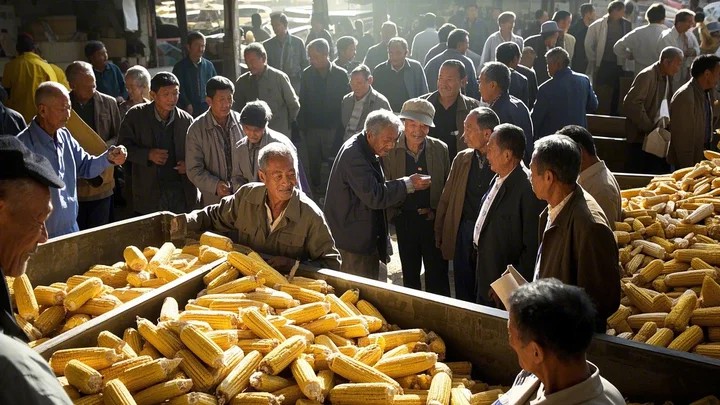

"每天处理上百吨玉米和豆粕的人,工资单上究竟有几个零?"这个看似荒诞的问题,恰恰揭开了饲料工业从业者的真实工作图景。作为连接农田与餐桌的关键纽带,饲料工业作者的工作远比想象中复杂——既要懂动物营养学,又要会操作精密设备,还得时刻盯着原料价格波动。

刚入行的新手总以为饲料生产就是开机器按按钮,其实这里藏着大学问。以最常见的制粒工为例,操作流程远不止启动设备这么简单:

原料预处理

玉米粉碎必须控制在2.0-2.5mm粒度,豆粕过筛率要达98%以上。去年山东某厂因为粉碎粒度超标,直接导致5吨成品料结块报废。

蒸汽调控

制粒温度要精准控制在75-85℃之间,蒸汽压力波动超过0.2MPa就得立即调整。这就像给饲料做"SPA",温度低了颗粒松散,高了又会破坏维生素。

设备维护

每周要给环模钻孔深度检测,模辊间隙调整误差不能超过0.1mm。有经验的老师傅听设备运转声就能判断轴承磨损程度。

常见误区对照表:

| 新手操作 | 老师傅操作 |

|---|---|

| 直接按配方投料 | 先测原料水分再换算干物质 |

| 设备报警才停机 | 通过电流表波动预判故障 |

| 固定制粒温度 | 根据环境湿度动态调整 |

薪资对比更让人意外:普通操作工月薪5000-8000元,而掌握设备调试技能的技师可达1.2-1.8万元。

饲料配方师的工作堪比给动物设计定制套餐。新手容易陷入的误区是照搬教科书配方,实际上要考虑三大动态因素:

原料价格波动

豆粕每涨100元/吨,就要用菜粕替代3%-5%。去年豆粕价格暴涨时,广东某厂通过调整氨基酸平衡,成功降低2%蛋白用量而不影响效果。

地域差异

北方玉米含水量常比南方低3-5个百分点,同样的配方在不同地区要做干物质换算。就像做菜要考虑海拔影响火候。

动物应激反应

运输应激期要增加2‰维生素C,高温季节需提升0.3%脂肪含量。有经验的配方师会准备3套应急调整方案。

刚入门的配方助理月薪约8000元,而能独立设计特种饲料(如水产育苗料)的资深工程师,年薪可达30-50万元。

质量管控绝不是简单的盖章通过。新手需要练就三大绝活:

感官鉴定

霉变玉米的"哈喇味"、掺假豆粕的"石灰味",这些教材上不会写的经验,往往比仪器检测更快发现问题。河北某质检员曾凭气味差异,拦截了20吨掺入陈化粮的玉米。

快速检测

水分检测从烘箱法的2小时,缩短到近红外仪的30秒。但要注意,对于棉粕这类高纤维原料,近红外误差会增大0.5%。

过程控制

混合均匀度CV值要控制在≤7%,每15分钟就要抽查一次。有次夜班工人忘记清理残留,导致前后两批鸡饲料钙含量相差1.2%,直接引发客户索赔。

技术线

操作工→技师→生产经理,这条路由设备熟练度决定天花板。掌握PLC编程和能耗管理的复合型人才最吃香。

研发线

助理配方师→产品经理→技术总监,需要持续考证升级。目前饲料配方师资格证持证人员全国不足2万人。

管理线

班组长→车间主任→厂长,这条路径考验综合能力。某上市公司厂长透露,他们更看重成本控制能力——能将吨料能耗降低0.5度的,晋升机会多3倍。

证书不是万能钥匙

虽然饲料加工工资格证报考人数年增30%,但企业更看重实操经验。有个持证新人因为分不清锤片和齿爪粉碎机,上班第一天就搞坏筛网。

警惕"全能岗"陷阱

某些小厂让员工兼任投料、制粒、打包多岗,看似学得多实则难精。建议优先选择分工明确的中大型企业。

关注政策风向

2025年起新建饲料厂必须配备废气处理系统,掌握环保设备操作的技术员薪资看涨15%。

小编观点:看着智能饲喂系统逐渐普及,我突然意识到——这个行业正在从体力劳动转向脑力竞技。那些只会按按钮的操作岗可能会消失,但懂得把原料特性、动物需求、设备参数揉合成最佳方案的复合型人才,永远都是稀缺资源。就像我跟踪的某上市企业,他们给高级技术员开出的安家费已经涨到50万,但合适的人选半年都招不到。所以,新手小白们,别再盯着眼前的操作台,多去研究原料数据库和动物代谢模型吧,那才是未来的黄金赛道。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;