🌧️凌晨五点的皖北养猪场,李卫东盯着手机里的豆粕报价单眉头紧锁。短短30天,每吨豆粕价格从3200元飙升至4150元,栏里600头待出栏的育肥猪每天要吃掉1.2万元饲料——这恰是中美贸易对饲料的影响最直接的写照。在他身后,仓库里堆积的进口大豆包装袋上,美国原产地的标识格外刺眼。

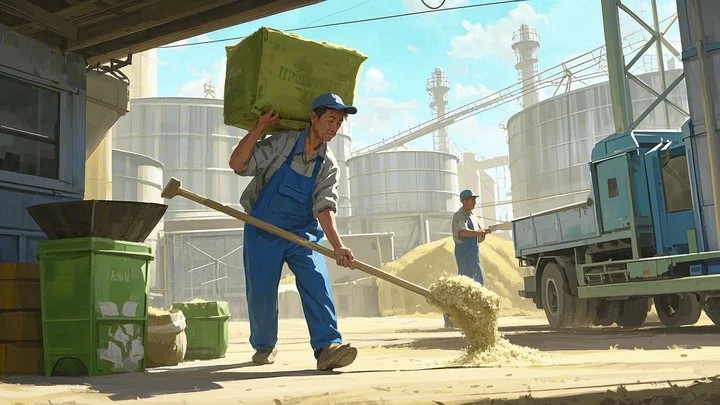

2025年4月25日,随着中美双方关税税率提升至125%,进口美豆到岸成本突破600美元/吨(参考:海关总署2025年关税公告)。在山东德州某饲料加工车间,技术员王磊正在调整配方:"中美贸易对饲料的影响已迫使我们将豆粕占比从22%压缩到15%,但每吨饲料成本仍上涨了180元。"

📊关键数据对比(2025年4月)

| 指标 | 贸易战前 | 当前状态 | 波动幅度 |

|---|---|---|---|

| 豆粕现货价(元/吨) | 3200 | 4150 | +29.7% |

| 美豆进口占比 | 32% | 18% | -43.8% |

| 饲料企业利润率 | 8.6% | 3.2% | -62.8% |

(数据来源:农业农村部畜牧兽医局2025年4月行业监测报告)

🔍【问题①】豆粕价格暴涨,如何保证饲料蛋白供应?

解决方案:在广东清远某生态猪场,场长陈明辉展示着新配方:"用12%发酵菜粕+5%昆虫蛋白替代豆粕,配合添加0.3%复合酶制剂,粗蛋白含量反而提升了1.2个百分点。"他特别提醒:"替代比例需分阶段调整,育肥后期可增至18%,但哺乳母猪慎用。"

🔍【问题②】进口渠道受限,如何优化采购策略?

案例参考:河南周口养殖合作社采用"332采购法"——30%国产大豆+30%巴西大豆+20%乌克兰葵花粕,剩余20%根据季度价格波动灵活调配。该方法使该社2025年饲料成本低于行业平均水平9.7%。

在南京农业大学实验室,一组对比试验揭示重大发现:使用复合菌剂处理的小麦麸皮,可消化氨基酸含量提升38%(参考:2025年《动物营养学报》)。这项技术已在江苏盐城10家猪场推广应用,平均降低豆粕用量14.3%。

📌百科解读

中美贸易对饲料的影响正催生新型合作模式。在江西赣州,12家养殖场联合成立的"抗风险联盟"展现出强大生命力:

✅ 集中采购:年采购量超5万吨,议价能力提升23%

✅ 共享仓储:建设3万吨原料应急储备库

✅ 技术共享:组建专家团队统一指导配方调整

联盟理事长张建国算了一笔账:"通过团购巴西大豆、共享物流专列,每吨原料运输成本降低85元,今年前四月累计节省开支420万元。"

当暮色笼罩华北平原,河北保定某智能猪场的投料系统自动启动。LED屏幕上跳动的配方参数,与仓库里来自六大洲的原料包装交相辉映。这场因贸易摩擦引发的饲料革命,正在倒逼中国养殖业完成从"被动承受"到"主动破局"的蜕变——或许这正是产业升级必经的阵痛与机遇。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;