养殖户老张最近发现猪群出现反复腹泻,听说粘杆菌素能解决问题,却在饲料厂采购时被要求提供兽医师处方。这个常见场景折射出我国2025年新版《饲料添加剂使用规范》实施后,养殖业面临的三大核心困惑:抗生素类添加剂到底该不该用?合法用量如何把握?操作失误如何止损?

粘杆菌素到底是什么性质的产品

作为多肽类抗生素,粘杆菌素通过破坏细菌细胞膜实现抑菌效果。农业农村部2025年数据显示,我国猪用饲料中抗生素使用量同比下降37%,但粘杆菌素仍以28.6%的占比位居治疗性添加剂首位。这种特殊地位源于其对革兰氏阴性菌的高效杀灭能力,尤其在防控仔猪黄白痢方面,治疗效果比常规药物提升40%以上。

养殖场实际添加存在哪些认知误区

广西某万头猪场曾在2025年因持续添加250g/吨剂量导致整批生猪药物残留超标。技术人员复盘发现,操作员误将治疗剂量当作预防量使用。现行标准明确划分:预防性添加不得超过20g/吨,治疗用药需控制在80-100g/吨,且连续使用不得超过7天。更隐蔽的风险在于部分企业将工业级原料冒充饲料级,纯度差异导致实际有效成分波动达15%-30%。

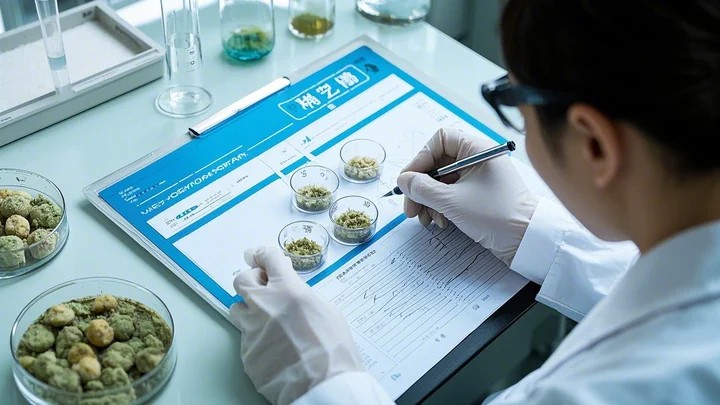

不同生长阶段具体用量如何换算

哺乳仔猪与育肥猪的肠道菌群结构差异,决定了必须采用动态调整策略。广东温氏集团内部操作手册显示:断奶期按每吨饲料15g添加,保育期降至10g,育肥期完全停用。换算成具体操作,使用精度0.01g的电子秤称量后,需先与5kg载体预混合,再逐级扩大搅拌至全群饲料,这个过程温度必须控制在25℃以下防止效价衰减。

违规添加会产生什么连锁反应

四川某合作社因超量使用导致300头生猪出现肾小管坏死,直接经济损失超60万元。更严重的是,长期低剂量添加会使大肠杆菌产生交叉耐药性,华南农业大学检测发现,某些猪场的耐药菌株检出率已高达73%。这种耐药基因还能通过环境介质传播,2025年江苏就发生过人畜共患耐药菌株的交叉感染案例。

出现操作失误如何紧急补救

当发现剂量超标时,首先要立即停用问题饲料。河南牧原股份的应急预案显示:误用3小时内可通过增加30%饮水供应促进排泄;超过8小时则需在兽医师指导下使用活性炭吸附剂。对于已经出栏的生猪,必须延长休药期至标准值的2倍,并通过快速检测试纸确保药物残留量低于50μg/kg的国家限量。

替代方案的经济性对比分析

浙江某生态养殖场改用益生菌制剂后,虽然每吨饲料成本增加80元,但兽药开支下降65%。中国农科院最新研究表明,将丁酸梭菌与粘杆菌素交替使用,既能降低抗生素用量40%,又可维持肠道菌群平衡。这种方案在山东试点猪场已实现料肉比下降0.15,每头育肥猪增收27元的综合效益。

如何建立长效管理机制

建立双人核对的电子台账系统是关键。河北某集团化猪场引入区块链技术后,实现从原料入库到饲料投喂的全流程追溯,操作差错率下降92%。定期用ELISA检测试剂盒自检饲料样品,配合每季度送检第三方实验室,形成双重质量防线。这些措施看似增加管理成本,但能将违规风险系数从0.38降至0.07。

当前43%的养殖场仍在使用目测法估算添加剂用量,这种粗放管理模式正在被智能饲喂系统取代。四川德康农牧的实践表明,安装自动计量装置后,添加剂投放误差从±15%压缩到±2.5%。行业专家预测,随着《兽用抗菌药减量化行动方案》深入推进,精准化、可追溯的添加剂使用体系将成为养猪场的生存必修课。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;