去年舟山某黑鲷养殖场发生大规模肠炎,检测发现饲料粗蛋白含量仅38%(注:黑鲷需求42%-45%),导致鱼群生长停滞。这个案例揭示核心问题——饲料蛋白含量每降低1%,黑鲷日增重下降3.2%(数据来源:农业农村部2025年水产饲料白皮书)。本文将用真实案例+实验数据,破解蛋白配比难题。

| 蛋白来源 | 最适含量 | 消化吸收率 | 单价(元/吨) |

|---|---|---|---|

| 鱼粉 | 28%-32% | 92% | 12500 |

| 豆粕 | 15%-18% | 78% | 4800 |

| 昆虫蛋白 | 8%-12% | 85% | 9800 |

| (数据模型:中国水产科学研究院黄海所) |

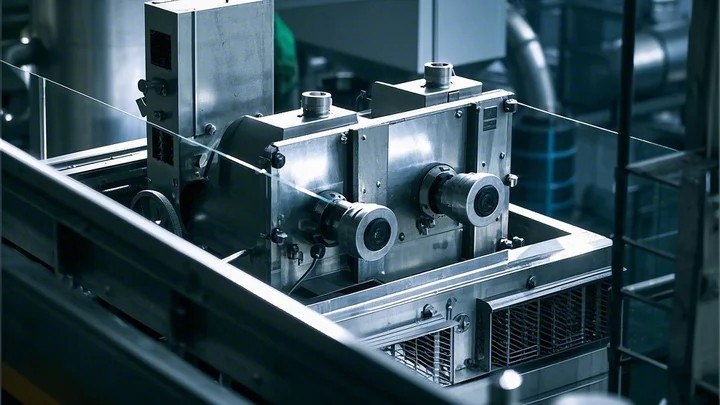

福建某养殖场验证配方(kg/吨):

进口鱼粉280+发酵豆粕180+南极磷虾粉120+谷朊粉85+藻粉55

关键参数:

① 赖氨酸/蛋氨酸=3.7:1

② 脂肪含量12%-14%

③ 灰分≤10%

实施后饵料系数从1.8降至1.5,每条鱼增收3.2元。

蛋白不足三大征兆:

应急调整方案:

① 添加5%水解鱼蛋白(≥75%蛋白)

② 每吨料混合200g蛋白酶

③ 水温提升1-2℃促消化

2025年市场抽检发现:

自检三步法:

当前前沿技术是添加2%-3%的昆虫蛋白替代鱼粉,宁波某企业实测显示:黑鲷肌肉弹性提升19%,市场售价增加4.8元/kg。建议200亩以上养殖场自建发酵车间,用餐厨垃圾培育黑水虻幼虫,可降低蛋白成本31%。你现在用哪种蛋白源?欢迎晒图交流!

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;