有没有遇到过这种情况:辛辛苦苦养的鸡鸭,因为饲料营养不均衡,长得比邻居慢还爱生病?安徽蚌埠的家庭农场主老周,用自制膨化饲料将育雏期饲料成本从每只1.8元压到1.2元。这揭示了一个真相:家庭农场饲料加工的核心,在于找到设备投入与效益的最佳平衡点。

为什么要自己加工饲料?

典型案例:

江苏某家庭农场对比数据显示:

| 项目 | 外购饲料 | 自产饲料 |

|---|---|---|

| 育雏成本/只 | 1.8元 | 1.2元 |

| 肉质评分 | 7.2分 | 8.5分 |

| 霉变损耗率 | 4.3% | 0.7% |

方案一:微型手动加工

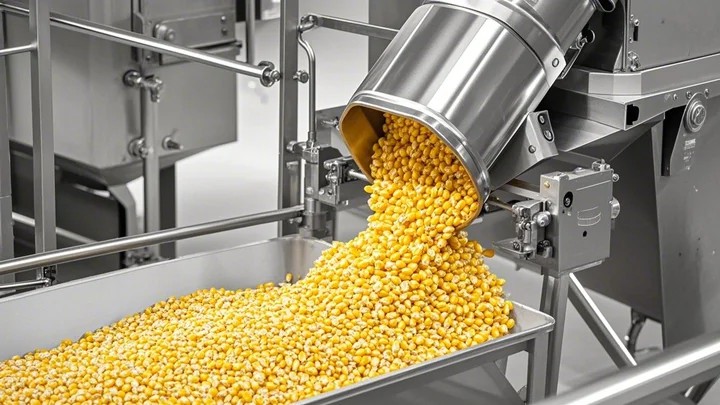

方案二:半自动组合设备

方案三:智能化生产线

步骤一:原料预处理

步骤二:科学配比设计

育雏期黄金配方:

步骤三:加工参数控制

| 参数指标 | 畜禽饲料 | 水产饲料 |

|---|---|---|

| 水分含量 | 12%-14% | 10%-12% |

| 膨化温度 | 85-90℃ | 110-115℃ |

| 模孔直径 | 2.5-3mm | 1.5-2mm |

步骤四:储存管理

妙招一:边角料再利用

妙招二:设备共享模式

妙招三:季节性调整

问:如何解决霉变问题?

答:

问:配方误差如何控制?

答:

我的观点:

家庭农场饲料加工的成败,不在于设备多先进,而在于是否建立动态调整机制。就像浙江某家庭农场,他们根据每月鸡蛋售价调整饲料配方:当蛋价上涨10%时,自动增加鱼粉比例;当玉米涨价时,立即启用小麦替代方案。这种“市场响应型加工”模式,使他们的饲料成本始终比同行低18%。未来的家庭农场竞争,本质是资源整合能力的较量——谁能把零散资源变成系统优势,谁就能在养殖业中立于不败之地。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;