刚入行的养殖户总在疑惑:饲料品质控制到底从哪开始?答案藏在原料库里。饲料品管的首要任务是把好原料关,这就像盖房子的地基——地基不牢,楼房必倒。

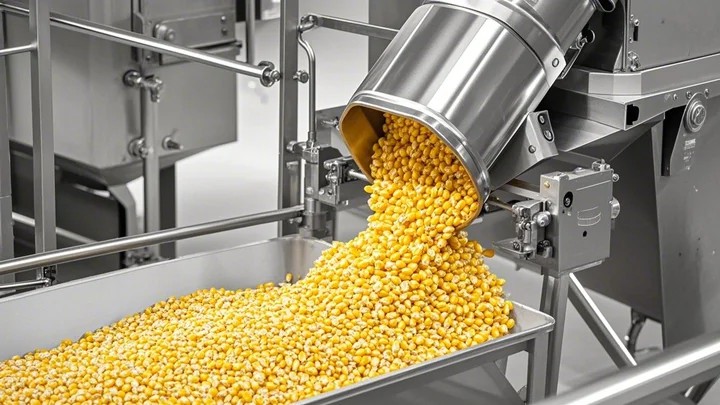

外观筛查是第一步。合格的玉米应该颗粒饱满、无霉斑,豆粕要呈浅黄色片状。去年河北某饲料厂就因忽略这项检查,误收掺沙玉米导致整批饲料报废。

毒素检测更关键。黄曲霉毒素必须<20ppb,呕吐毒素控制在1ppm以内。便携式快检仪现在成了品管员标配,3分钟出结果,比传统实验室检测快8倍。

营养验证是终极防线。近红外光谱仪能实时分析蛋白、水分等指标。有个数据对比很直观:

| 检测方式 | 耗时 | 误差率 | 成本/次 |

|---|---|---|---|

| 实验室 | 6小时 | ±1.2% | 80元 |

| 近红外 | 3分钟 | ±0.5% | 2元 |

车间里的品管就像交通警察,得盯住这三个重点岗位:

配料间必须双人复核。去年江苏某厂就因操作员输错小数点,把0.5%的维生素配成5%,导致200头猪维生素中毒。现在都用扫码称重系统,误差自动报警。

制粒工段的温度控制是门学问。调质温度稳定在85±2℃,蒸汽压力维持在0.35-0.45MPa。温度低会导致淀粉糊化不足,高又会破坏维生素活性。

包装线的金属探测仪灵敏度要调到≤1.5mm。有次在成品饲料里发现断裂的筛片碎片,就是这道防线避免了几十万的客户索赔。

饲料出厂前的最后考验,品管员要化身福尔摩斯:

常规四件套必须达标:

隐蔽风险更要警惕。去年曝光的"隐形霉菌"事件,问题就出在仓储环节。现在要求每周测三次料温,超过环境温度5℃立即翻垛。

留样观察制度是最后保险。每批产品留样保存时间必须超过保质期1个月,定期观察颜色、气味变化。山东某厂就是靠留样对比,发现维生素C每月衰减8%的规律,及时调整了配方。

在饲料行业摸爬滚打十年,有三个趋势越来越明显:

有意思的是,严格执行品控标准的企业,三年内客户流失率比同行低58%。这或许说明,饲料品管不仅是技术活,更是养殖户信任的基石。下次验收饲料时,不妨多问句:这袋饲料背后的品控体系,能经得起多少次突击检查?

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;