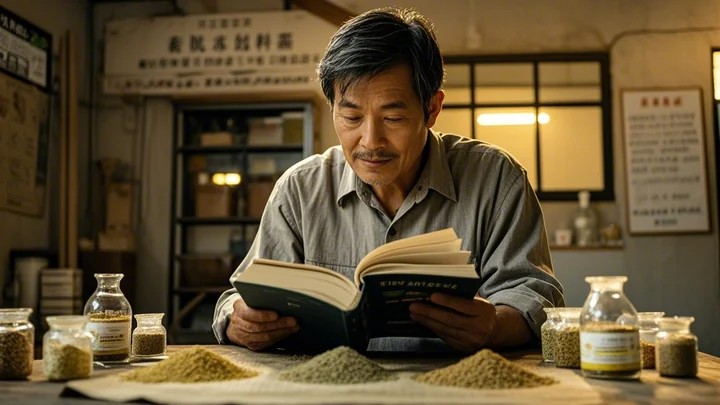

凌晨三点,山东某养殖场的张老板发现发酵床温度异常下降——这可能导致整批饲料报废。此时,值守的饲料发酵技术员小王仅用20分钟就完成参数调整,挽回直接经济损失12万元。这个案例揭示:饲料发酵床岗位职责绝非简单的"看管设备",而是涉及微生物操控、成本控制、风险预判的系统工程。

饲料发酵床岗位的核心任务是维持菌群活性,这需要掌握三大关键技术:

1️⃣ 菌种扩繁:按4要求,每吨原料添加200-300ml菌剂原液,配合米糠进行三级扩培

2️⃣ 温控调节:根据5数据,保持发酵层温度在50-60℃(冬季需额外加热3-5℃)

3️⃣ 氧气调度:按7标准,通过翻耙频率控制含氧量在5%-18%

| 异常状态 | 菌群表现 | 应对措施 |

|---|---|---|

| 温度骤降 | 白膜消失 | 补菌+翻耙 |

| 氨气超标 | 刺鼻异味 | 调节碳氮比 |

| 板结硬化 | 含水>60% | 掺入稻壳 |

江苏某饲料厂的数据显示,熟练操作工可使吨均成本下降23%。关键控制点包括:

✅ 原料替代:8验证,用30%菌棒替代木屑,成本直降180元/吨

✅ 能耗优化:3的智能温控系统,可减少蒸汽用量15%

✅ 损耗控制:通过6的疏粪技术,将废料率从8%压至3%以下

成本对比案例:

某2000头猪场年度数据

| 项目 | 传统模式 | 发酵床模式 |

|---|---|---|

| 垫料费 | 8.6万元 | 5.2万元 |

| 清运费 | 3.4万元 | 0元 |

| 电费 | 2.1万元 | 2.8万元 |

| 合计 | 14.1万 | 8.0万 |

误区1:重设备轻菌种

河北某场的教训:投入50万升级设备,却因未按时补菌导致整批垫料报废。正确做法应如4所述,建立菌种活性监测台账。

误区2:固定翻耙频率

10的智能传感系统显示:冬季每3天翻耙1次(深度25cm),夏季需每天浅翻(15cm)。

误区3:忽视原料预处理

按9要求,玉米芯必须粉碎至黄豆大小,木屑需过筛去除>3cm的杂质。

从业十年发现,优秀发酵床操作工的特征是"三会":会看(菌膜状态)、会算(碳氮比)、会闻(异味类型)。当前行业正经历三大变革:①手持式菌群检测仪普及(检测时间从2小时缩至10分钟)②AI温控系统误差≤0.5℃③生物安全等级纳入岗位考核。建议新手随身携带"三件宝":pH试纸、红外测温枪、菌种扩培记录本——这些工具的成本不到500元,却能避免数十万元的损失。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;