您是否发现超市购买的羊肉片涮火锅时总少了那份草原香气?农贸市场里标注"饲料育肥"的羊肉价格便宜三成,但烹饪时总需用大量香料掩盖异味?这背后隐藏着现代畜牧业的关键矛盾——喂饲料的羊羊肉没有味的现象,正在引发消费者与养殖户的双向困惑。

羊肉特有风味的核心物质是4-甲基辛酸、4-乙基辛酸等支链脂肪酸。这些本应在羊瘤胃中由微生物发酵产生的化合物,正是传统放牧羊肉独特香气的来源。

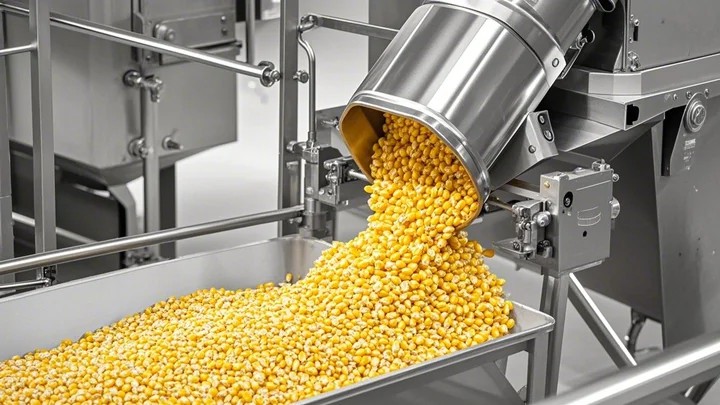

现代集约化饲养模式下,玉米-豆粕型饲料占比超过75%,其高淀粉特性改变了瘤胃发酵环境。实验室数据显示:

| 饲养方式 | 支链脂肪酸含量(mg/kg) | 挥发性香气物质种类 |

|---|---|---|

| 传统放牧 | 38.6±5.2 | 52种 |

| 饲料育肥 | 12.4±3.1 | 27种 |

这种改变直接导致喂饲料的羊羊肉没有味的典型特征。山东某饲料企业2025年的对比试验显示,连续3个月饲喂精料的羊群,其肉样在电子鼻检测中风味指标下降67%。

追求生长效率的现代饲料配方,正在重塑羊肉的化学构成。维生素E的添加量是关键变量——当含量超过200IU/kg时,能显著抑制脂肪氧化酶活性,减少膻味物质生成。

河北某万头养殖场的实践印证了这点:

这种工业化调控虽然实现了6个月出栏的目标,却也造就了喂饲料的羊羊肉没有味的副产品。正如营养学家陈圣阳指出的:"我们现在吃的不是羊肉本身,而是饲料配方的化学方程式"。

在宁夏盐池滩羊保护区,牧民们正在探索"70天放牧+60天补饲"的折中方案。清晨放牧让羊群采食含硫量高的沙葱,傍晚补饲添加苜蓿草粉的混合饲料,既维持基础代谢又保留风味物质。

广东某企业研发的"风味修复饲料"取得突破性进展:

这种创新方案使饲料羊的支链脂肪酸含量回升至放牧羊的82%,同时保持日均增重400g的优势。

当我们站在超市冷柜前选择羊肉时,实际上在进行着传统与现代的博弈。北京营养学会2025年的盲测显示:68%的消费者无法分辨售价相差40%的放牧羊与饲料羊。

这种认知差异催生出新的市场细分:

正如美食评论家张立所言:"当饲料配方师成为当代牧羊人,我们吃的不仅是蛋白质,更是科技与自然的和解协议。"

作为见证畜牧业变革的观察者,笔者认为喂饲料的羊羊肉没有味既是工业化进程的必然产物,也倒逼着技术创新。消费者不必纠结于非黑即白的选择,而应关注三点核心:

或许不久的将来,通过基因编辑技术改造的"风味增强型"饲料羊,能真正实现效率与美味的双赢。当科技的光芒照亮传统牧羊人的草场,我们碗中的羊肉,终将找到属于自己的时代之味。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;