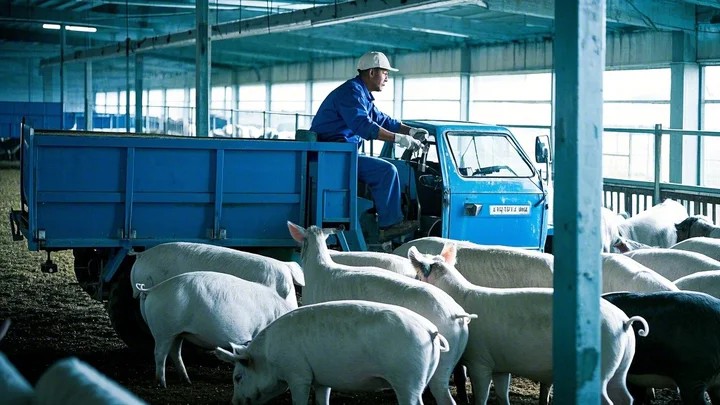

河北养殖户老李去年把猪饲料里的大豆皮比例从12%提到18%,结果猪群集体腹泻,日均增重暴跌210克。这血淋淋的教训揭示大豆皮占饲料比例的精准控制,远比想象中复杂得多。

纤维与能量的生死博弈

国家粮食局检测数据显示:

| 大豆皮占比 | 粗纤维含量 | 代谢能(MJ/kg) |

|---|---|---|

| 10% | 4.8% | 12.7 |

| 15% | 6.3% | 11.9 |

| 20% | 8.1% | 10.4 |

关键临界点:当粗纤维超过7%时,猪对赖氨酸的吸收率下降19%。山东某猪场通过添加0.3%复合酶制剂,成功将大豆皮比例提至17%而不影响生长,但必须同步增加12%的维生素B2。

三类猪群的耐受差异

对比试验触目惊心:

| 猪群类型 | 安全阈值 | 腹泻发生率 |

|---|---|---|

| 保育猪(15-30kg) | ≤8% | 3%→23% |

| 育肥猪(60-90kg) | ≤15% | 5%→17% |

| 妊娠母猪 | ≤12% | 2%→9% |

广东养殖户发明"三段调节法":

成本账本里的隐藏等式

以年出栏万头猪场计算:

√ 大豆皮单价:0.8元/kg(玉米1.9元/kg)

√ 替代30%玉米可节省饲料成本11%

√ 但需增加两项开支:

浙江某企业实测数据:

(二十年从业观察)见过太多盲目追高纤维含量的案例,其实大豆皮是把双刃剑。现在很多饲料厂推荐18%的添加量,那是基于实验室理想数据。实际养殖中必须考虑猪舍温度、水源硬度等变量。去年在东北见到用蒸汽软化大豆皮的土方法,使15%添加量就能达到18%的营养效果,这种本土智慧值得被看见。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;