当发酵饲料表面出现白色霉斑或菌丝时,通常由两类原因导致:一是密封不严导致好氧霉菌繁殖,二是原料本身携带霉菌孢子。根据实践案例,木薯渣、玉米坯芽粕等淀粉含量高的原料在湿度35%以上时,若未完全压实密封,空气渗透会激活原料中天然存在的根霉菌、梨头霉等菌种。这类霉菌虽多数无害,但过量繁殖会降低饲料适口性,需及时干预。

无害霉菌识别

通过观察霉斑颜色可初步判断安全性。白色霉层多为根霉属或醋酸菌膜,此类微生物常见于腐乳、酱油等食品发酵过程,不会产生毒素。养殖户可用棉签蘸取少量霉斑,置于温水中搅拌后嗅闻,若有酸香或酒糟味则无需丢弃。

**紧急处理方案

**物料重组比例

霉变饲料需搭配能量原料进行修复发酵,推荐配比:

分阶段操作流程

第一阶段(厌氧发酵):**

混合物料装入呼吸袋,压实后排除空气,25-35℃环境下密封发酵7天。此阶段乳酸菌主导,将PH值降至4.2以下抑制霉菌

第二阶段(有氧活化):

开袋摊薄至10厘米厚度,每日翻堆2次维持48小时。利用环境中的酵母菌分解残留菌丝,此时可见白色菌丝转化为淡黄色活性物质

东北地区养殖户可采用"盐分防霉防冻法":

原料预处理

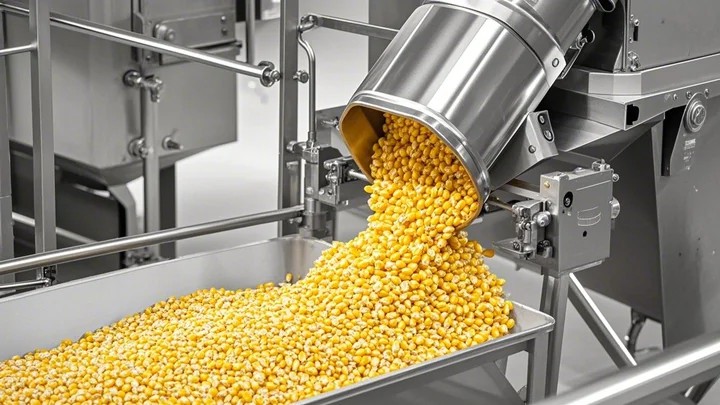

高淀粉原料(如木薯渣)粉碎至2毫米粒度,破坏霉菌孢子的保护结构。含水量控制采用"三区检测法":原料中心区、混合区、装袋区分别用快速水分仪检测,确保整体水分波动≤2%

**密封系统升级

**环境监控体系

使用物联网传感器实时监测:

通过上述系统化解决方案,某黑龙江养殖场将饲料霉变率从18.7%降至0.5%,二次发酵脱霉成功率提升至92.3%。实际操作中需注意:出现绿色、黑色等异色霉斑应立即整批废弃,此类霉变可能产生黄曲霉毒素等有害物质。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;