大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于影响豆粕发酵的主要因素,豆粕为何要发酵这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

豆粕是畜牧养殖业中使用最为广泛的一种优质植物性蛋白源。其粗蛋白含量大约在45%左右,并且富含其他营养物质,如1.5%左右的脂肪,12.5%左右的碳水化合物,多种矿物质、维生素及动物体内必须的氨基酸,尤其富含其它植物性饲料易缺的赖氨酸,其含量高达2.6%左右。但是豆粕中存在胰蛋白酶抑制因子、大豆抗原等多种抗营养因子,由于它们的存在,不仅降低了动物对豆粕中主要营养物质的利用,而且在一定程度上影响动物的健康。 通过各种方法的处理以去除豆粕中的抗营养因子,提高豆粕的饲用价值和营养价值,成为目前人们关注的热点。物理化学处理方法对豆粕中抗营养因子有较好的去除作用虽,但传统的理化处理方法操作较为复杂成本较高且对豆粕的营养成分造成一定的破坏。微生物发酵法比理化法综合效果好。不仅可以降低抗营养因子的含量还可以提高豆粕的营养价值。微生物发酵法是豆粕营养价值改良的有效手段,微生物分泌丰富的酶不仅能降解豆粕中几种抗营养因子,而且也在发酵过程中提高了豆粕中活性小肽、氨基酸、有机酸等小分子营养物质的含量。 在微生物发酵豆粕过程中,有益的微生物菌种的发酵,不仅能有效的降解豆粕中抗营养因子,而且还在发酵过程中产生更多的益生菌,进而提高豆粕饲料的饲用产品和饲用安全性。 豆粕发酵是提高其饲用安全性和有效性的需要。(徐雅芫许发芝)

大豆中抗营养因子是影响大豆蛋白源在饲料中使用的主要因素,要提高大豆蛋白源在饲料中的使用量,必须采取合适的措施进行处理,使大豆抗营养因子失活、钝化。世界范围内对降低或消除大豆蛋白抗营养因子问题的研究在不断完善,通常采用物理、化学和生物学等方法进行钝化处理。生物学方法是通过添加适宜酶制剂或用微生物发酵处理以分解大豆中的抗营养因子。

酶制剂有单一酶制剂和复合酶制剂。植酸酶是应用最广泛的单一酶制剂,能水解植酸和植酸盐,释放磷并使植酸抗营养作用消失;复合酶制剂如NSP酶(非淀粉多糖酶),就能对多种ANF起作用,最大限度发挥饲料作用(赵林果等,2024)。但对酶制剂的耐受性、稳定性、影响酶制剂作用的外在因素等问题还有待进一步的研究与开发。另外,酶制剂处理时,添加酶的量要适量,过量会扰乱消化道的正常消化机能而产生不良作用。

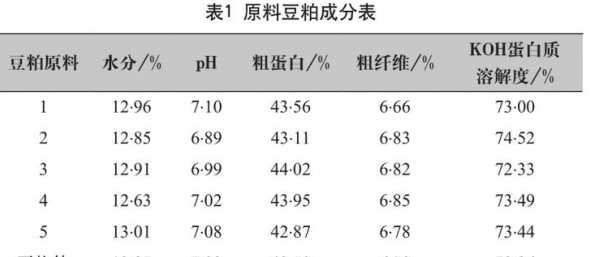

微生物在发酵过程中可产生水解酶、发酵酶和呼吸酶,可以消除植物蛋白原料中的抗营养物质,有利于动物的消化吸收。另外,微生物在发酵过程中还将大部分动物不能直接利用的植酸等无机盐转化为细胞中的有机盐,不仅提高了利用率,还可降低饲料中总磷等的含量,减少饲料对养殖环境的污染。发酵法具有以下特点:能对多种抗营养因子产生去毒效果;对营养组分体外降解,大幅提高各营养成分的消化吸收率;发酵处理可明显提高大豆的适口性,有一定的诱食效果。采用独特的菌种和发酵工艺,微生物发酵过程中分泌的蛋白酶使大豆蛋白被分解成小分子蛋白和小肽分子。生物发酵过程中,微生物大量增殖,其结果不仅提高了发酵大豆蛋白基料的蛋白质水平,而且部分大豆蛋白质发酵时转化为菌体蛋白,这本身也改变了大豆蛋白质的营养品质(李绍章等,2024)。微生物发酵处理已有产品问世,但对产品的品质控制、发酵工艺参数控制以及规模化生产方面良莠不齐。陈名洪等(2024)以脱脂豆粕粉为原料,使用具有产蛋白酶能力的菌株CHD21为生产菌种进行发酵。以水解度作为指标,对菌株CHD2发酵降解豆粕的条件进行了优化。

通过植物育种途径,培育低抗营养因子或无抗营养因子的植物品种以及改善大豆蛋白品质,但这些大豆的产量相对较低,所以推广难度相对较大。另外一方面是通过动物育种,提高家畜对抗营养因子的耐受性;通过转基因培育能分泌消化抗营养因子的品系,达到消除抗营养因子对畜禽的抗营养作用。但存在产量低、抗病害能力降低、周期长、投资大等问题。物理处理的方法主要包括热处理方法和机械加工方法。

自1917年,Osborne和Mendel报道蒸煮大豆可以改善小鼠的生长性能以来,人们对大豆营养因子的热稳定性进行了大量研究,结果表明:胰蛋白酶抑制因子、糜蛋白酶抑制因子、凝集素、脲酶、致甲状腺肿因子及抗维生素因子具有对热敏感的特性,而皂甙、单宁、异黄酮、寡糖、致过敏反应蛋白及植酸等对热较稳定(李德发,2024)。所以热处理技术对蛋白酶抑制因子、凝集素、脲酶等热敏性抗营养因子有很好的钝化效果,也是目前研究最为深入、应用最为广泛的钝化技术。热处理主要分为湿热法和干热法(郑爱娟等,2024)。

进行热处理时,必须保证热处理的强度适宜。加热不足则抗营养因子破坏不够;加热过度则氨基酸利用率下降,会降低蛋白质的生物学效率。实际生产中多以测定脲酶活性判断胰蛋白因子的钝化程度,反应加热不足;采用蛋白溶解度作为判断大豆或豆粕加热过度的指标。

机械加工包括粉碎、去壳、脱种皮等,很多抗营养因子主要存在于作物种子表皮层,通过机械加工处理使之分离,即可大为减少抗营养作用。此方法简单有效,但废弃种皮的处理是一个大问题。化学处理的原理为化学物质与抗营养因子分子中的二硫键结合,使其分子结构改变而失去活性。使用的化学物质包括硫酸钠、硫酸铜、硫酸亚铁和其它一些硫酸盐。多年来,人们在用化学方法钝化抗营养因子方面取得了较大的进展。张建云等(1999)研究表明,5%的尿素加20%水处理30 d的效果最好,胰蛋白酶抑制剂活性降低78.55%,饲料中加入适量蛋氨酸或胆碱作为甲基供体,可使单宁甲基化,促使其排出体外。化学方法对不同的抗营养因子均有一定的效果,可节省设备与资源,但最大的障碍是化学物质残留和环境污染的问题,因此生产中不应大量使用。

总结以上钝化抗营养因子的方法,从钝化的有效性,实用性出发,热处理是应用最广泛的方法,但在工艺上仍需继续精进,且对于热稳定性高或热加工不足以有效地灭活的抗营养因子,人们必须要不断地研究新的方法加以消除。大豆优良品种的选育是消除抗营养因子的根本,培育专门化品种解决大豆及豆制品适口性和品质问题,然而要达到理想的结果,尚需很长时间的努力。至于化学钝化,与生产应用尚有距离,还应特别关注化学钝化试剂的安全性问题。由于豆粕蛋白来源量大,相对于鱼粉来讲价格较低,是饲料配比中主要的蛋白来源,因此能够利用生物酶体例如微生物发酵产生的酶类来大量去除大豆抗营养因子,增加豆制品的适口性及有机体对豆制品的消化率,降低抗营养因子,亦能够为大豆及其制品的生产节省大量费用的比较切实可行的办法就是将豆粕进行发酵。

1、将豆粕饼破碎后置于缸中,加10倍量的水搅拌均匀后加盖盖严,在夏季,半月余便能发酵,泡制成腐熟了的浆状发酵物。使用时,根据用量再加水稀释20-50倍,仔细搅匀后,便制成了浓茶色的上等有机液体肥料。

2、判断办法:手抓一把物料能成团,指缝见水不滴水,落地即散为宜,水多不易升温,水少难发酵;加水拌匀后随即装入缸、筒、池、塑料袋等容器中,物料应完全密封但不能压紧。

3、当使用密封性不严的容器发酵时,外面应加套可扎紧密封的塑料袋,注意密封过程中不能拆开翻倒,在自然气温下密封发酵2~3天,等有酒香气或泥土味时表明发酵完成,即可饲喂。发酵好的成品在每次取料饲喂后应注意立即密封。

4、外包装检查法:颗粒细、容量大、价格廉,这是绝大多数掺杂物所共同的特点。饲料中掺杂了这类物质后,必定是包装体积小,而重量增加。豆粕通常以60公斤包装,而掺入了大量沸石之类物质后,包装体积比正常小。

5、水浸法:取需检验的豆粕(饼)25克,放入盛有250毫升水的玻璃杯中浸泡2-3小时,然后用手轻轻摇晃则可看出豆粕(碎饼)与泥沙分层,上层为豆粕,下层为泥沙。

6、显微镜检查法:取待检样品和纯豆粕样品各一份,置于培养皿中,并使之分散均匀,分别放于显微镜下观察。在显微镜下可观察到:纯豆粕外壳内外表面光滑,有光泽,并有被针刺时的印记,豆仁颗粒无光泽,不透明,呈奶油色;

7、玉米粒皮层光滑,这是玉米粒区别于豆仁的显著特点。

关于影响豆粕发酵的主要因素和豆粕为何要发酵的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;