有没有遇到过这种情况:高价买的饲料喂下去,猪却长得慢还爱生病?山东菏泽的老李发现饲料混杂后,用分类法调整配方,每头猪成本降了12元,日增重还多了0.3kg。这揭示了一个真相:饲料分类的核心目的,是让每一粒粮食都发挥最大价值。

三大核心痛点:

真实案例:

江苏某蛋鸡场对比数据:

| 分类方式 | 料蛋比 | 死亡率 | 每日成本 |

|---|---|---|---|

| 混合饲料 | 2.8:1 | 5% | 18元/只 |

| 分类配方 | 2.1:1 | 1.5% | 14.5元/只 |

价值一:精准匹配生长需求

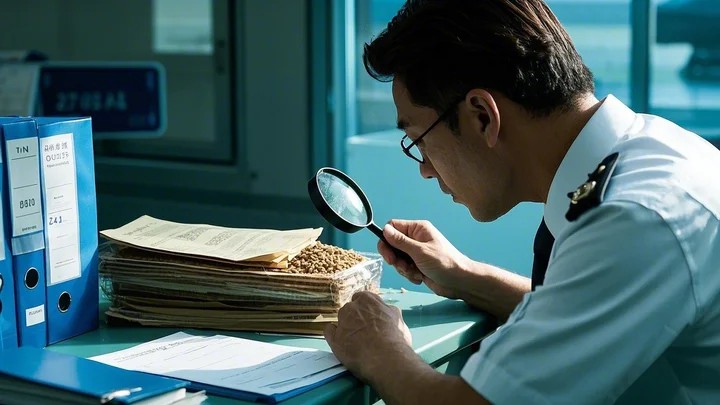

价值二:动态防控毒素风险

| 毒素类型 | 分类处理方案 | 降解率 |

|---|---|---|

| 黄曲霉毒素 | 单独存放+活性炭吸附 | 89% |

| 呕吐毒素 | 氧化锌包被+高温处理 | 76% |

| 玉米赤霉烯酮 | 紫外线照射+沸石粉吸附 | 68% |

价值三:成本优化组合策略

场景一:家庭小规模养殖

场景二:规模化养殖场

场景三:特种养殖(如甲鱼)

问:分类越细越好?

答:超过5种原料时,混合均匀度下降23%

建议:基础配方≤3种主料+2种添加剂

问:分类后成本必然增加?

答:合理替代可降本15%(如用菜籽粕替代豆粕)

案例:河南某猪场通过分类调整,年省饲料费8万元

问:分类影响适口性?

答:添加0.3%酵母粉可提升采食量12%

关键:发酵处理改善饲料风味

技术突破:

典型案例:

广东某智能化猪场:

小编观点:

饲料分类的本质,是构建“原料-营养-成本”三角平衡模型。就像山东某养鸡场创造的“三看”法则:看鸡群粪便调整纤维含量,看原料价格波动切换配方,看检测数据优化储存方式。当发现豆粕水分>13%时,立即启动烘干程序;当玉米赤霉烯酮超标,自动切换沸石粉吸附方案。这种“数据驱动型分类”模式,或许才是破解养殖增效难题的终极答案。记住:好的分类方案,应该让每一分钱都花在刀刃上,让每粒粮都发挥最大价值!

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;