河北养殖户老王去年换了饲料配方,把猪饲料中的玉米比例提高了15%,结果每头猪日均增重反而下降了200克。这个真实案例揭开了一个行业谜题:玉米和大豆饲料从来不是非此即彼的选择,关键在于动态平衡与精准应用。

玉米就像养殖业的"汽油",每公斤含代谢能3.3兆卡,粗蛋白仅8.7%,但淀粉含量高达70%(参考:《饲料用玉米的营养价值再认识》)。大豆饲料(豆粕)则是"发动机",粗蛋白含量达43%,必需氨基酸种类齐全,特别是赖氨酸含量是玉米的3倍。

| 玉米 | 大豆饲料(豆粕) | |

|---|---|---|

| 代谢能(兆卡/公斤) | 3.3 | 2.8 |

| 粗蛋白含量 | 8.7% | 43% |

| 赖氨酸含量 | 0.25% | 2.85% |

| 每吨价格(2025.4) | 2100元 | 3800元 |

山东某万头猪场的实验数据证明:育肥猪饲料中玉米占比60%、豆粕22%时,料肉比最低可达2.5:1。这个黄金比例既保证了生长速度,又控制了饲料成本。

场景1:蛋鸡产蛋高峰期

河南某10万羽鸡场通过调整配方,将豆粕比例从18%提升至24%,配合添加0.1%蛋氨酸,使产蛋率从89%提升至93%。但需注意:豆粕超过25%会导致粪便过稀,需同步添加1%沸石粉。

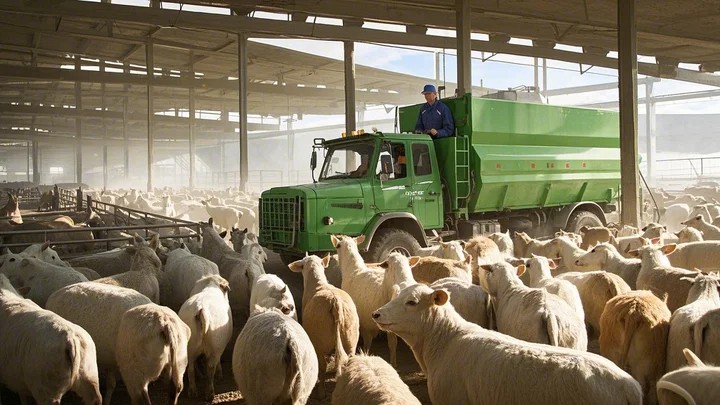

场景2:肉牛育肥后期

内蒙古草原牧场采用"玉米青贮+豆粕"组合,青贮玉米占比70%、豆粕8%,配合12%酒糟,使日增重达到1.8公斤。这里有个秘诀:青贮玉米的酸性环境能提高豆粕蛋白吸收率15%(参考:《青饲玉米_百度百科》)。

场景3:水产饲料加工

广东水产饲料厂发现,用膨化玉米替代10%小麦,同时添加5%发酵豆粕,可使鱼虾饲料漂浮时间延长30分钟,饵料系数降低0.2。关键控制点:混合温度需保持65℃以下,防止蛋白质变性。

Q:中小养殖户如何简单判断饲料配比是否合理?

A:观察动物粪便是最直接的方法。理想状态下:

Q:玉米霉变后如何处理才能继续使用?

动态平衡模型正在改写行业规则。四川某智能猪场通过物联网系统,实时监测:

当环境温度超过28℃时,系统自动将玉米比例降低5%,同时增加2%豆粕和0.5%电解质。这套系统使夏季料肉比稳定在2.7:1,打破传统养殖的季节性波动魔咒。

最新研究显示,玉米发酵蛋白(CFP)正在模糊两类饲料的界限。明尼苏达大学实验证实:添加12%CFP可同时提供玉米的能量和大豆的蛋白特性,使育肥周期缩短7天(参考:《明尼苏达大学杰瑞·舒尔森博士:深度解析玉米发酵蛋白》)。这种跨界产品或将引发饲料行业的第三次革命。

养殖场的每个决策都是经济效益的博弈。记住这个核心准则:玉米决定生长速度,大豆饲料决定肌肉质量,二者的黄金分割点永远在动态变化中。当你下次面对饲料配比困惑时,不妨先测量圈舍温度,再观察动物眼神——那些闪烁的食欲光芒,就是最好的配方指示器。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;