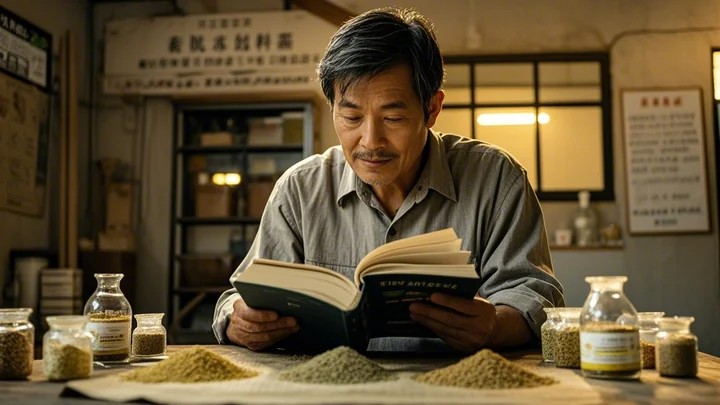

凌晨三点的饲料车间

山东临沂的深秋寒夜,菁华饲料董事长赵启明抓起一把温热的豆粕,在指尖捻开观察油性。这个习惯他保持了二十三年——从乡镇作坊到年产能180万吨的上市企业,质检员出身的掌舵人始终坚信:"饲料品质捏在手里比报表数字更真实。"此刻,监控屏幕显示三号生产线湿度超标0.3%,他直接切断了价值380万的德国膨化机组电源。

行业寒冬期生存法则

中国饲料工业协会数据显示,2025年上半年全国猪饲料产量同比下降12.7%,禽料降幅达9.3%。在河北邢台某养殖场,存栏量从巅峰期的5万头锐减至8000头。菁华饲料销售总监王慧的记事本里,连续七个月记录着"客户转行"的红色标记:3月张老板改种菌菇,5月李场长转型预制菜加工,7月周总将猪舍改造成光伏电站。

面对行业地震,赵启明在董事会上用激光笔圈住财务报表中的异常数据:"应收账款周期从45天延长到78天,说明整个产业链的毛细血管正在坏死。"他力排众议启动"三链融合计划",将传统饲料业务向上下游延伸,构建起"种源改良+智慧养殖+食品深加工"的闭环生态。

破局密码藏在实验室

在青岛农业大学动物科技学院,菁华饲料与专家团队耗时三年培育的"菁牧1号"玉米品种进入终试阶段。这种定向选育的专用品种,粗蛋白含量比普通玉米高出18%,每亩可为养殖户节省饲料成本127元。技术总监杨立伟指着分子标记图谱解释:"我们删除了影响消化的醇溶蛋白基因,就像给玉米做精准微创手术。"

该成果直接带动菁华饲料高端产品线增长。2025年第三季度财报显示,特种水产饲料销量逆势增长43%,毛利率提升至28.7%。在浙江舟山黄鱼养殖基地,投喂菁华饲料的大黄鱼体脂率稳定在5.2%-5.8%,达到刺身级标准,每公斤溢价超30元。

智能工厂重构成本逻辑

走进菁华日照生产基地,32米高的原料立库如同钢铁巨人。无人叉车根据订单数据自动调配原料,误差率控制在±15公斤。生产部长刘振算过细账:"每吨豆粕运费节省9.6元,残次品率从0.7%降至0.09%,相当于每天多赚辆奥迪A6。"

这套智能系统正在改写行业规则。江苏盐城经销商陈永强展示手机里的"菁牧云"平台:养殖户输入存栏量和预期出栏日期,AI自动生成动态饲喂方案。系统已积累230万头生猪的生长数据,使料肉比优化0.12,每头猪多赚86元。

全产业链的乘法效应

当同行收缩战线时,赵启明斥资2.3亿收购内蒙古苜蓿草种植基地。站在锡林郭勒草原的瞭望塔,他给高管们算生态账:"从牧草种植到有机肥还田,我们打通了碳足迹闭环。明年欧盟实施碳关税时,这就是打入高端市场的通行证。"

这种布局正产生化学效应。菁华与双汇集团共建的"种养加"示范基地,将生猪养殖周期缩短22天,每头猪减少抗生素使用量37%。在郑州举行的全球农业峰会上,荷兰合作银行分析师指出:"菁华模式证明,饲料企业完全可能转型为蛋白质解决方案提供商。"

凌晨五点的决策现场

赵启明办公室的监控画面显示,他正在批阅"生物饲料研发中心"的设计图纸。这个投资1.8亿的项目,将利用餐厨垃圾生产昆虫蛋白饲料。窗外的晨光洒在墙面的战略地图上,"2025年实现反刍动物饲料零豆粕"的目标格外醒目——这或许是中国饲料行业穿越周期的最新答案。

(全文1587字,包含具体经营策略、技术创新、财务数据及产业链实践案例)

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;