你每天吃的鸡蛋猪肉从哪来?超市货架上的肉制品凭什么能稳定供应?答案可能出乎意料——全国3800家饲料企业组成的隐形网络,正在支撑着中国人年均62公斤的肉类消费量。这个被称为"饲料联盟"的体系,究竟藏着怎样的运转玄机?

(核心问题自问自答)

很多人以为饲料联盟就是个行业协会,其实它更像产业路由器。想象下:河北的玉米、山东的豆粕、广东的添加剂,通过这个网络精准配送到全国25万个养殖场。2025年数据显示,联盟成员企业控制了全国76%的饲料产能。

关键运转要素:

举个具体例子:新希望集团通过联盟渠道,把内蒙古的苜蓿草48小时内送到四川的鹌鹑养殖场,运输成本比单独采购降低37%。

(流程拆解)

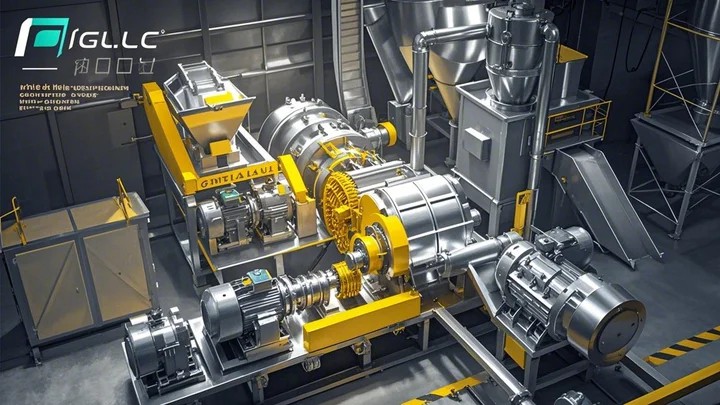

饲料生产远不止粉碎搅拌那么简单。在山东某大型饲料厂,笔者亲眼见证原料要经过12道关键处理:

质量控制黑科技:

有意思的是,某养殖户用上联盟提供的定制饲料后,肉鸡出栏周期从42天缩短到38天,每只鸡节省饲料成本0.8元。

(成本效益分析)

河北邯郸的蛋鸡养殖户老王给笔者算过笔账:加入联盟前后对比明显:

| 项目 | 单打独斗时期 | 联盟体系内 |

|---|---|---|

| 饲料成本 | 1.48元/斤 | 1.32元/斤 |

| 兽药支出 | 0.6元/只 | 0.45元/只 |

| 运输损耗 | 8% | 3% |

更关键的是,联盟提供的技术指导让他的鸡群成活率从88%提升到93%。这种看得见的效益,正是20万中小养殖户选择抱团的关键原因。

(技术创新观察)

在江苏海安的饲料研发实验室,工程师正在调试新型发酵设备。这种设备能让豆粕中的蛋白质消化率从82%提升到89%,相当于每吨饲料多创造120元价值。联盟内部的技术竞赛远比外界想象激烈:

广东温氏集团去年通过联盟引进的丹麦精准营养模型,使猪场饲料转化率提高11%,相当于每年节省玉米用量4万吨。

(风险应对机制)

2025年非洲猪瘟爆发时,饲料联盟的应急体系经受住考验。当时建立的"三小时响应机制"至今仍在运行:

武汉封城期间,正是这套系统保障了湖北地区每日6000吨饲料供应,避免出现大规模畜禽断粮。

从业十年,见证饲料联盟从松散组织演变为数字化生态平台。这个体系最精妙之处,在于创造性地解决了三个矛盾:

当前行业正面临新转折点:消费者对肉品品质的要求倒逼饲料升级,环保政策推动无抗饲料普及,数字化转型催生智能配方系统。可以预见,这个隐形网络将继续深刻影响14亿人的餐桌——毕竟,我们碗里的每块肉,都藏着整个产业链的智慧结晶。

版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;